エネルギー関連ニュース

再生可能エネ、買取制度の見直し論議進む

2014年11月

太陽光発電など再生可能エネルギー発電設備の接続申込みを、電力会社から拒否されたり、保留されたりする事例が相次ぎ、問題化しています。太陽光、風力などは発電量が大きく変動し、買取量が大きくなりすぎると電力供給に悪影響を及ぼすためで、すでに北海道電力、九州電力、東北電力で表面化しています。

3電力が買取拒否・保留を表明

これまでのところ、10kW未満の家庭用太陽光発電については拒否・保留は見られません。九州電力は9月24日、これより大規模な10kW以上50kW未満について回答保留措置をとっていましたが、10月21日に解除しました。賦課金の負担増も問題化

再生可能エネルギーの固定価格買取制度をめぐっては、電力会社買取の原資とするため、全消費者に広く求めている「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の負担増も懸念されており、経済産業省では総合資源エネルギー調査会の各専門委員会などで見直し論議を急いでいます。平塚市で平成26年度「高圧ガス地震防災緊急措置訓練」

“災害に強いLPガス”の迅速な復旧、供給再開を実施

2014年10月

平成26年度高圧ガス地震防災緊急措置訓練が10月15日(水)午後1時から、平塚市高浜台の平塚市湘南海岸公園で行われ、主催団体のひとつである協会(湘南支部)は、地震発生にともなうLPガス充填所の緊急措置訓練と、家庭用LPガスの復旧訓練、避難所への応急供給訓練を実施して、“災害に強いLPガス”の迅速な復旧、供給再開を披露しました。

避難所へのLPガス応急供給を披露

神奈川県内には、大規模災害の発生に備え、発電機、緊急自動車、衛星電話などを備え、各地域におけるLPガス流通・供給・保安の拠点となるLPガス中核充填所が17カ所に配置されています。

LPガス充填所の緊急措置訓練では、こうした充填所における緊急体制の確立から緊急点検、ガス漏えい防止までの流れと、本部・現地対策本部との連携、行政からの要請に基づく避難所へのLPガス応急供給を披露。避難所・病院へは、車両横に赤地に白抜きで「緊急救援物資(プロパンガス)搬送」と書かれたバラ積み車(緊急通行車両)で、速やかに搬送しました。

災害時も通行できる「緊急自動車」は、協会でも取得しており、訓練の中でも紹介しました。

戸建、集合住宅での緊急点検、応急供給も実施

一方、家庭用LPガスの復旧訓練では、戸建、集合住宅それぞれにおける緊急点検から応急供給までの流れを、「ガス漏れ点検中」…「点検完了・使用可」「点検完了・使用不可」のパネルで掲示しつつ実演しました。この日はあいにくの雨。LPガス関係の総勢40名も、足元がぬかるむ中で訓練を披露しました。

ほか、燃焼実演やローリー事故訓練なども

この地震防災緊急措置訓練は、大規模地震の切迫性が指摘されている中、高圧ガス事業所における地震防災意識の高揚、防災体制の検証、また関係機関相互の連携体制の整備・充実を目的に、毎年実施されています。主催は公益社団法人神奈川県高圧ガス防災協議会など高圧ガス・火薬類関係5団体と神奈川県、後援は平塚市消防本部、神奈川県警察本部。

第42回目にあたる今回はまず、酸素、LPガスなどの「高圧ガス燃焼特性の紹介」が行われ、次いで「高圧ガス基本措置訓練」としてアセチレンガスの安全器効果実演訓練と消火訓練、空気呼吸器措置訓練が行われました。このあと、「高圧ガス取扱別訓練」として卸売事業者によるLPガス充填所での緊急措置訓練、販売事業者における家庭用LPガスの復旧訓練と応急供給訓練、高圧ガス運送途上における緊急措置訓練がありました。

会場内では燃料電池電気自動車も展示されました。

LPガスの関する訓練概要

【LPガス充填所での緊急措置訓練】

①充填所自衛防災組織(卸売事業者)

・地震警戒体制の配備及び施設点検の実施

・電源遮断、緊急遮断弁の閉止及び救護班による救護

・ガス漏れ防止措置の確認及び安全点検の実施

・応急供給の実施

②LPガス販売事業者

・災害対策本部(協会本部)及び現地対策本部(支部)の設置

・各本部での情報収集・提供及び作業班の編成

・二次災害防止のための容器弁閉止等緊急措置の実施(緊急措置)

・各消費先の設備点検及び適切な方法による応急供給(応急措置)

・平塚市の要請による広域避難所へのLPガス供給(同)

【その他】(LPガス関係のみピックアップ)

○燃焼特性の紹介

・LPガスのガス燃焼と液体燃焼の比較(液体燃焼が格段に激しい)

○高圧ガス輸送途上における緊急措置訓練

・LPガスタンクローリーからのガス漏えい、人身被害<運転手閉じ込め>を想定した漏えい拡散防止と運転手救出。

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|---|

経産省サイトに、スマホ・ケイタイ向け「3分でわかるLPガスの安全まとめ」

2014年10月

消費者にLPガスを快適、安全に利用してもらうため、スマートフォン・携帯電話向けサイト「3分でわかるLPガスの安全まとめ」が、経済産業省サイトに9月から設けられました。

産業保安「LPガスの安全」ページに、ウェブ、スマートフォン、携帯電話向けサイトとして掲載されており、消費者にLPガスを使ううえでの日ごろの注意やチェック事項をわかりやすく伝える内容になっています。

ウェブサイト・スマートフォンサイトはこちら→経済産業省のサイトへリンクします

携帯電話向けサイトはこちら→経済産業省のサイトへリンクします

参考(経済産業省・産業保安「LPガスの安全」ページ)はこちら→経済産業省のサイトへリンクします

参考(「3分でわかるLPガスの安全まとめ」バナー広告)

石油情報センター、センター名をかたった料金アンケートに注意を喚起

2014年9月

経済産業省・資源エネルギー庁の委託を受けて、LPガスや灯油などの価格調査を行っている石油情報センター(一般財団法人日本エネルギー経済研究所)は、ホームページ上で8月1日、「アンケート調査と称して、センターの名前をかたって、プロパンガスの料金の調査を行っているケースがある」と注意を喚起しました。

このアンケート調査は、①プロパンガス料金が公共料金でないことを知っているか、②毎月プロパンガスの料金明細を見ているか、③プロパンガス料金の価格改定についてどう思うか(非常に高い~非常に安い)を聞いたうえで、基本料金、従量単価、支払い額を記入させ、回答と検針票をファクスかEメールで送るよう求めています。

アンケートへの回答内容は「経済産業省傘下の財団法人石油情報センターのデータに反映されます」としています。

また、アンケート用紙には団体名、連絡先住所、電話番号(携帯)、Eメール、ファクス番号が書かれ、回答者には抽選で現金(5人、各3,000円)やソーラー電卓が当たるとしています。

石油情報センターでは、「当センターが価格調査を行う場合には、事前に調査依頼を行い、承諾を得たところのみに、調査をお願いしている」「当センターでは、一般の消費者に電話で価格を尋ねたり、検針票を提出してもらうといったことは一切行っていない」と、注意を促しています。

新しい成長戦略、「需要家側への自衛的備蓄の推進」を明記

2014年8月

政府は6月24日、新しい成長戦略(日本再興戦略<改訂2014>」と、それにともなう「規制改革実施計画」「経済財政運営と改革の基本方針2014」を閣議決定しました。この中で、LPガス関連では立地競争力のさらなる強化に向けた「石油・LPガスサプライチェーン等の維持・強化」として、「需要家側への燃料備蓄(自衛的備蓄)の推進」が明記されました。

求められてくる災害対応バルク等の普及拡大努力

LPガス中核充填所の整備(2013年度末344カ所)を踏まえて、今後2~3年間(2016年度まで)で、全国的に必要最低限度の災害時供給機能の強化を実現。2017年度に向けて、地方自治体など需要家側の自衛的備蓄を推進する計画となっています。

これを受け、LPガス業界には今後、輸入・備蓄から中核充填所、末端消費者にいたるLPガスサプライチェーンの維持・強化を狙いとした、災害対応バルクなどの普及拡大努力が求められてくることになります。

詳細はこちら→PDF「日本再興戦略改訂2014」

初の「国土強靭化基本計画」、LPガスサプライチェーン強化

2014年8月

政府は6月3日、初の「国土強靭化基本計画」を閣議決定しました。LPガスに関連しては、計画が掲げる「事前に備えるべき8目標」に対応する「起きてはならない最悪の45事態」に挙がった「社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止」と「電力供給ネットワークや石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止」に、LPガス充填所に災害対応力の強化、LPガスSCの強化、国家備蓄量の確保などが「国土強靱化アクションプラン2014」に盛り込まれたことが大きなポイントと言えます。

国土強靭化基本計画(起きてはならない事態より、LPガス関連部分をピックアップ)

●社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止

◇燃料供給のバックアップ体制を強化するため、災害時石油供給連携計画並びに災害時意石油ガス供給連携計画、石油精製・元売各社におけるBCPを策定したところであり、訓練の実施等を通じて実効性を高めるとともに、体制の充実強化や計画、BCPの見直しを図る必要がある。

◇燃料供給ルートを確実に確保するため、輸送基盤の地震、津波、水害、土砂災害、雪害対策等を着実に進める必要がある。また、発災後の迅速な輸送経路啓開に向けて、関係機関の連携等により装備資機材の充実、情報共有など必要な体制整備を図るとともに、円滑な燃料輸送のための諸手続の改善等を検討する必要がある。

◇エネルギーの末端供給拠点となるサービスステーション・LPガス充填所等の災害対応力を強化するとともに、工場・事業所等において自家発電設備の導入や燃料の備蓄量の確保等を促進する必要がある。

◇従来のコンビナート防災訓練は火災等直接災害を対象としてきており、エネルギーサプライチェーンの確保を念頭に置いた関係機関による合同訓練を実施する必要がある。

◇被災後は燃料供給量に限界が生じる一方、非常用発電や緊急物資輸送のための需要の増大が想定されるため、供給先の優先順位の考え方を事前に整理しておく必要がある。

●電力供給ネットワーク (発変電所、送配電設備)や石油・LPガスサプライチェーンの機能の停止

◇石油及び石油ガスの国家備蓄基地の耐震工事を実施中であり、これを着実に完了させる必要がある。また、石油製品、石油ガスの国家備蓄量の確保に向けた取組を推進する必要がある。

◇エネルギー供給源の多様化のため、再生可能エネルギー等の自立・分散型エネルギーの導入を促進する必要がある。

■詳細はこちら→PDF「国土強靭化計画」

再生エネルギーの固定価格買取制度を見直しへ

2014年7月

経済産業省は、新エネルギー基本計画(第4次、4月11日閣議決定)のフォローに向け、総合資源エネルギー調査会の省エネルギー・新エネルギー分科会に、新エネルギー、原子力、省エネルギーの3小委員会を設けて議論を開始させました。

この中で、6月17日に開催した新エネルギー小委員会では、風力や太陽光など電源ごとの導入拡大のあり方と、導入に必要な施策と追加的コストの分析を行うとともに、再生可能エネルギーの固定価格買取制度のあり方についても見直すことにしました。固定価格買取制度は、その原資を電気料金に上乗せして一般消費者に求める仕組みであることから、一般消費者の負担が大きくならないよう見直しを検討。年内には方向づける予定です。

再生可能エネ導入量、平成25年度は720万kW。うち98%は太陽光発電

2014年7月

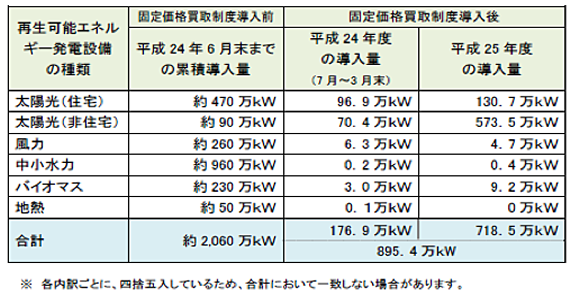

資源エネルギー庁が6月17日に公表した平成26年3月末時点の「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」によれば、平成25年度の導入量は718.5万kWとなり、固定価格買取制度がスタートした平成24年7月からの累計導入量は895.4万kWに達しました。

平成25年度の導入量を発電設備別にすると、太陽光発電(非住宅<10kW以上>)が573.5万kW、同(住宅<10kW未満>)が130.7万kW、バイオマス9.2万kW、風力4.7万kWなどとなっており、太陽光発電(非住宅・住宅)が98.0%を占め、特に非住宅用が大きく伸長しています。

再生可能エネルギー発電設備の導入状況(平成26年3月時点)

2014年夏季も節電対策を徹底しよう

前年夏季同様、“数値目標”は設定せず

2014年6月

2014年の夏季も、沖縄を除く全国で、前年同様に“数値目標は設けない節電”に努めることになりました。ただ、電力需給は前年夏季より大幅に厳しいと想定されるため、中部・西日本を中心に、予備力の積み増しや火力発電の点検(計画外停止の回避)、自家発電設備の導入支援など図るとしています。

「現在定着している節電対策」を無理なく確実に実践を

節電の協力要請期間は、旧盆(8月13~15日)を除いた7月1日から9月30日までの平日。時間帯は午前9時から午後8時まで。節電にあたっては、現在定着している節電の取り組み(2010年最大電力比で東京電力管内11.7%減~中国電力管内3.6%減)が無理なく確実に行われるよう要請しており、その際高齢者や乳幼児などの弱者や熱中症等への健康被害に配慮するようにも求めています。 中部・西日本の予備率は2.7%、危機は電力融通で回避

経済産業省・総合資源エネルギー調査会の電力需給検証委員会がまとめた「電力需給見通し」によれば、2014度夏季は大飯原発3・4号機の停止や電源開発の松浦火力2号機のトラブルなどにより、中部と西日本全体の予備率は2.7%となり、安定供給に最低限必要となる予備率3%を24万kW下回る見込みです。特に、関西電力管内は1.8%、九州電力管内は1.3%と厳しい状況にあります。

このため、東日本から約60万kWの電力融通を行うことで、3.4%となる見込みです。ただし、周波数変換装置(FC)の容量は120万kWであるため、仮に中部と西日本で大規模な電源脱落が発生したときは、融通可能量は残り約60万kWに低下すると見ています。 2014年8月電力需給見通し

○FCを通じた電力融通を行わない場合| (万kW) | 東日本 3社 |

北海道 | 東北 | 東京 | 中部及び 西日本 |

中部 | 関西 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | 9電力 | 沖縄 |

| 供給力 | 7,738 | 516 | 1,553 | 5,669 | 9,688 | 2,737 | 2,924 | 570 | 1,181 | 583 | 1,693 | 17,425 | 216 |

| 最大電力需要 | 7,237 | 472 | 1,445 | 5,320 | 9,429 | 2,644 | 2,873 | 548 | 1,134 | 559 | 1,671 | 16,666 | 155 |

| 予備力 (供給・需要) |

501 | 44 | 108 | 349 | 259 | 93 | 51 | 22 | 47 | 24 | 22 | 760 | 61 |

| 予備率 | 6.9% | 9.2% | 7.5% | 6.6% | 2.7% | 3.5% | 1.8% | 4.1% | 4.1% | 4.3% | 1.3% | 4.6% | 39.2% |

○FCを通じた電力融通を行う場合

| (万kW) | 東日本 3社 |

北海道 | 東北 | 東京 | 中部及び 西日本 |

中部 | 関西 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | 9電力 | 沖縄 |

| 供給力 | 7,661 | 516 | 1,553 | 5,612 | 9,753 | 2,737 | 2,960 | 570 | 1,181 | 583 | 1,722 | 17,434 | 216 |

| 最大電力需要 | 7,237 | 472 | 1,445 | 5,320 | 9,429 | 2,644 | 2,873 | 548 | 1,134 | 559 | 1,671 | 16,666 | 155 |

| 予備力 (供給・需要) |

444 | 44 | 108 | 292 | 324 | 93 | 87 | 22 | 47 | 24 | 51 | 768 | 61 |

| 予備率 | 6.1% | 9.2% | 7.5% | 5.5% | 3.4% | 3.5% | 3.0% | 4.1% | 4.1% | 4.3% | 3.0% | 4.6% | 39.2% |

2014年夏季の省エネ対策

エコ住宅・エコリフォームを提唱

2014年6月

2014年「夏季の省エネ対策」が5月16日に決まりました。6月から9月までの4カ月間にわたって「省エネキャンペーン」が展開され、うち特に7月から9月については「節電・省エネ集中実施月間」とし、冷房中の室温の適正化や照明の削減など、広く省エネ・節電の実践が求められてくることになります。

この中で、住宅・ビルなどに求められるのは、「住宅やビルの省エネ対応」と「エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入」。省エネ対応では、断熱材の利用や熱負荷の低減を考慮したエコ住宅やエコリフォームを心がけるよう推奨。また、機器の選択・購入にあたっては、「省エネラベル」「国際エネルギースターロゴ」「統一省エネラベル」を目安とするよう呼びかけるとともに、メーカーや販売事業者にもきめ細かな情報提供を行うよう求めています。

「政府としての取り組み」で設定している冷房中の室温は「28℃」となっています。

【2014年夏季の省エネ対策】(ポイント抜粋)

①住宅、ビル等関係〇新築、増改築、改修に当たっては、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計と施工を行い、積極的なエコ住宅の新築や断熱改修等のエコリフォームに努める。

○デマンドリスポンス(電力使用の抑制)に対応した時間帯別・季節別の電気料金メニューが選択できる場合は、その活用に努める。エネルギー管理システム(BEMS・HEMS等)の導入により、ビルの運用方法、住宅の住まい方の改善によるピーク対策と省エネに努める。

○ビル等では、特に電力需給の状況が厳しい地域において重点的に実施される節電・省エネ診断やESCO診断を活用し、より高効率な設備・機器の導入や適切な運転方法の見直しなどにより、節電や省エネ化を進める。

②エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入

○家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、省エネ法に基エネルギー消費効率の高い機器を選択・購入

○特に、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明、電気便座の購入に当たっては、省エネラベルによるトップランナー基準の達成状況のみならず、統一省エネラベルによる5段階の省エネ性能表示に留意する。新たにトップランナー制度の対象機器に追加された電球形LEDランプを含め、省エネ性能の高い製品の選択に努める。

○消費者の取り組みを促すため、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小売事業者はエネルギー消費効率を消費者にわかりやすく示すとともに、エネルギー消費の削減にどう役立つか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかなぢきめ細かな情報提供に努める。

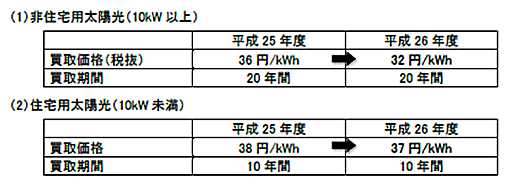

平成26年度太陽光発電の買取価格、

非住宅用32円/kWh、住宅用37円/kWh

2014年4月

経済産業省・資源エネルギー庁は3月25日、再生可能エネルギーの平成26年度の買取価格・賦課金が決定したと公表しました。 これによれば、太陽光発電買取価格は、非住宅用(10kW以上)が1kWhあたり32円(前年度比4円安)、住宅用(10kW未満)が37円(1円安)、エネファームなど自家発電設備併設の場合は30円(1円安)となりました。買取期間はいずれも前年度と同じ(非住宅用20年、住宅用10年)。国の補助金は今年度からありません。

5月検針分からの賦課金は0.75円/kWh、9月までは別途旧賦課金加算

一方、電力会社が買い取りの原資とする賦課金は、1kWh当たり0.75円、1カ月の電力使用量が300kWhの標準家庭で月額225円となりました。平成26年5月検針分から平成27年4月検針分の電気料金まで適用されます。なお、これとは別途に、平成24年6月末に廃止された太陽光発電の余剰電力買取制度に係る賦課金が、平成26年9月検針分の電気料金まで適用されます。少ない中部、関西、沖縄電力で1kWhあたり0.03円、多い東北、東京、中国、四国電力で0.05円となっています。

太陽光発電の平成26年度買取価格

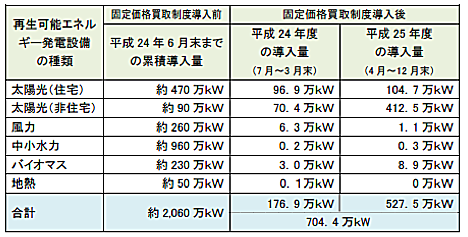

太陽光発電の導入、固定価格買取制度以降で684.5万kWに

2014年4月

経済産業省・資源エネルギー庁は3月20日、平成25年12月末時点の再生可能エネルギー発電設備の導入状況を公表しました。太陽光発電設備の導入は引き続き順調で、固定価格買取制度が導入された平成24年7月以降の累積導入量は再生可能エネルギー発電設備全体で704.4万kW、うち太陽光発電は684.5万kWとなりました。

非住宅用の導入が加速、平成25年度は8割にも

太陽光発電の累積導入量は、固定価格買取制度の導入前の分(560万kW)を含めると、1,244.5万kWに達しています。このうち、住宅用は671.6万kW(構成比54.0%)、非住宅用は572.9万kW(46.0%)。

ここにきては非住宅用の導入が加速しており、平成25年4月から12月末の9カ月分で見ると、住宅用104.7万kW(20.2%)に対し非住宅用が412.5kW(79.8%)となり、非住宅用が8割を占め、大きく差がついています。

再生可能エネルギー発電設備の導入状況

横浜市内の都市ガス圏内中学校77校にLPガスを常備

協会と横浜市が「災害時協定」を締結、平時にも利用

2014年3月

協会は、横浜市内の都市ガス圏内にある中学校77校にLPガス容器を常備することとなり、2014年3月5日(水)に横浜市(林文子市長)と「災害時におけるLPガスの活用に関する協定」を締結しました。災害発生時に備えるとともに、平時にも利用することになっており、政令市での常備は全国初のケース。炊き出し用のかまどはすでに各校に設置済みで、協定では災害発生時出動、日常の防災訓練への参加、大規模地震が発生したときの緊急点検などが取り決められています。

協定で出動・訓練・緊急点検体制を取り決め

協定の締結は同日午後、協会から古川武法会長など、横浜市から立花正人危機管理監などが出席して庁内で行われました。協定内容は、(1)災害時の出動業者を拠点ごとに複数、優先順位を付けてあらかじめ決めた(1拠点3業者)、(2)災害時出動業者に拠点からの要請があれば、拠点の防災訓練への参加を義務付けた、(3)市内で1区でも震度6弱が観測されたときは48時間以内に緊急点検を行う、の3つが柱となっています。常備理由は「災害発生時の渋滞で輸送が困難」懸念

横浜市は身近な地域の小中学校を「地域防災拠点」(避難所)に指定し、中学校の地域防災拠点には、炊き出し用として「LPガス用かまどセット」を配備しています。これまでの災害時協定では、災害発生時には会員事業者がLPガス充填容器を輸送するになっていましたが、「一昨年の東日本大震災の際には道路渋滞が発生し、物資の輸送に困難を極めた」(横浜市)ため、今回の協定では都市ガス圏内にある拠点の中学校77校にはあらかじめLPガス容器を常備しておき、より実際的な出動・活用体制を整えることになりました。常備は50kg容器4本、1本で1,000人に5日間おにぎり提供

LPガス容器は、50kg用を1拠点当たり4本設置し、うち2本は常に満タンの状態とし、残りは平常に利用します。横浜市の試算によれば、一人あたり1食おにぎり2個×1日3食(計おにぎり6個)とした場合、50kg容器1本分で避難者1,000人に5日間供給することができます。また、2本で10日間程度の炊飯が可能になります。LPガス供給(平時)は、新たに販売許可を取得した協会が窓口となります。なお、市内の公立中学校は104校あり、すべてが地域防災拠点に指定されています。

古川会長の話 「全国への波及を願っています」

LPガスは、これまでの大震災でも検証されているように、復旧が素早い“地震に強いエネルギー”です。災害の発生時には、都市ガス圏内にある避難所においても、すぐにLPガスを利用して被災者に温かい食事を提供できるようにしたいと願い、このたび横浜市との間で政令市では全国初とされる災害時協定を結ぶことができました。この協定の大きな特徴は、災害時に迅速に利用できるよう、平時から利用していただけること。またこのために、協会を中心としたLPガスの平時供給、緊急時出動、平時訓練、大規模地震時の緊急点検についても取り決めさせていただきました。

横浜市がLPガス常備を決めた大きな理由は、災害発生時の渋滞にともなう緊急輸送の難しさですが、同様の事情はどこの大都市でもあるはず。被災者に暖かい食事と安全・安心を提供するため、このような常備体制が全国各地へと波及していくよう願っています。

立花危機管理監の話 「古川会長をはじめとした協会の尽力に感謝」

古川会長をはじめとする協会の皆様のご尽力により、横浜市と協会は災害時協定を締結することになりました。

今回の協定の特徴は、(1)災害時出動業者を避難所である地域防災拠点ごとに第3順位まで決め、災害時の確実な出動を確保したこと、(2)日常の拠点の訓練に、緊急出動業者が参加することにより、拠点の運営委員と災害時対応業者の顔の見える関係を長期的に築いていくこと、(3)震度6弱以上で拠点に災害時出動業者が自動的に点検にきてもらえることです。

協定の実施にあたり、市内の協会加盟219社のうち150社、約7割のLPガス事業者にご協力をいただきました。本市としては、さまざまな市内の事業者と災害時協定等を締結しつつ、市民の皆様の安全・安心に努めてまいります。

|

|

|---|

■詳しくはこちら→PDF「横浜市記者発表資料」

太陽光発電の導入、固定価格買取制度以降で684.5万kWに

2014年2月

2014年1月29日に行われた平成25年度省エネ大賞表彰(主催:一般財団法人省エネルギーセンター)で、電気とガスを組み合わせた家庭用ハイブリッド給湯・暖房システム「ECO ONE」(エコワン)が、住宅の省エネ化と快適な暮らしを両立させられる高効率の給湯・暖房システムであると評価され、最高賞の「経済産業大臣賞」(製品・

ビジネスモデル部門)を受賞しました。メーカーはリンナイ(名古屋市)。

エコワンは、ヒートポンプ(電気)で空気の熱を利用してお湯を沸きあげるとともに、お湯が不足するとすぐにバックアップする高能力の給湯暖房機(ガス「エコジョーズ」)を組み合わせた給湯・暖房システムです。実際に給湯に使用する低い温度のお湯を高効率のヒートポンプでつくる一方、学習制御機能によって余分なお湯をためる必要がない仕組みになっているため、給湯に必要なエネルギー量を大きく削減しており、給湯での一次エネルギー消費効率(*)は国内最高の125%を達成しています。

省エネ大賞は、すぐれた省エネ活動や技術開発による先進型省エネ製品を表彰し、省エネ意識の浸透、省エネ製品の普及促進に寄与することを目的としています。

リンナイでは、家庭でのエネルギー消費量のうち50%を占める給湯・暖房の省エネ化を推進するため、1999年に潜熱回収型高効率ガス給湯器(エコジョーズ)を発売。2010年には「ECO ONE」を商品化し、その後も寒冷地向けタイプや、狭小地・集合住宅でも設置できる小型タイプ、給湯に加えて床暖房にもヒートポンプの熱を利用できるタイプなどのラインアップを図ってきています。

(注)一次エネルギー消費効率

石炭や石油、天然ガスなど、自然界にあるままの姿のエネルギーを「一次エネルギー」といいます。私たちはこの一次エネルギーを、電気や都市ガス、LPガスなどの使いやすいエネルギーに変えたうえで、給湯器の場合は、電気やガスを熱エネルギーに変換してお湯を得ています。このように、投入した一次エネルギー量に対し、どれだけのお湯が得られたかを比率で示したものを、その給湯器の「一次エネルギー消費効率」と呼びます。